很多人以为“夜里惊醒”只是上了年纪的常态。可当夜晚像一双看不见的手,把您从梦里一次次拽起;当清晨的窗帘被阳光顶起,而身体却像没充上电——这就不只是“偶尔睡不好”的小毛病了。失眠像一只看不见的小猫,半夜在枕边来回踱步,越不想理它,它越要蹭您一下。

把“2种异样”说清楚:夜里惊醒 + 白天&睡前的反常叠加

如果您经常夜里惊醒,同时又合并以下两类“异样”,就要提高警惕,这可能不是临时的睡差,而是失眠障碍在敲门——

异样①(白天的反常):明明躺了很久,白天却越睡越累,精神提不起、记性差、做事走神、脾气变急、对原本喜欢的事情也打不起劲;有时还会不由自主地打盹,却怎么都补不回来那点“神”。

异样②(睡前/夜间的反常):一到睡觉点就紧张——担心“又要醒”“又要折腾”,越想入睡越睡不着;躺下后脑袋像被打开“强光手电”,心里转念头,身体也跟着心慌、微汗、翻来覆去。有时还会“看表综合征”:盯着时间心更急,越数越清醒。

当“夜里惊醒”与上面两类中的任意一种“结伴而行”,且一周≥3晚、持续≥3个月,它很可能已从“偶发睡差”升级为失眠疾病的危险信号。此时,靠“再熬一阵子就好了”的想法,往往只会把夜晚越拖越长,把白天越拖越短。

为什么会这样:被“警报系统”拽着走的夜

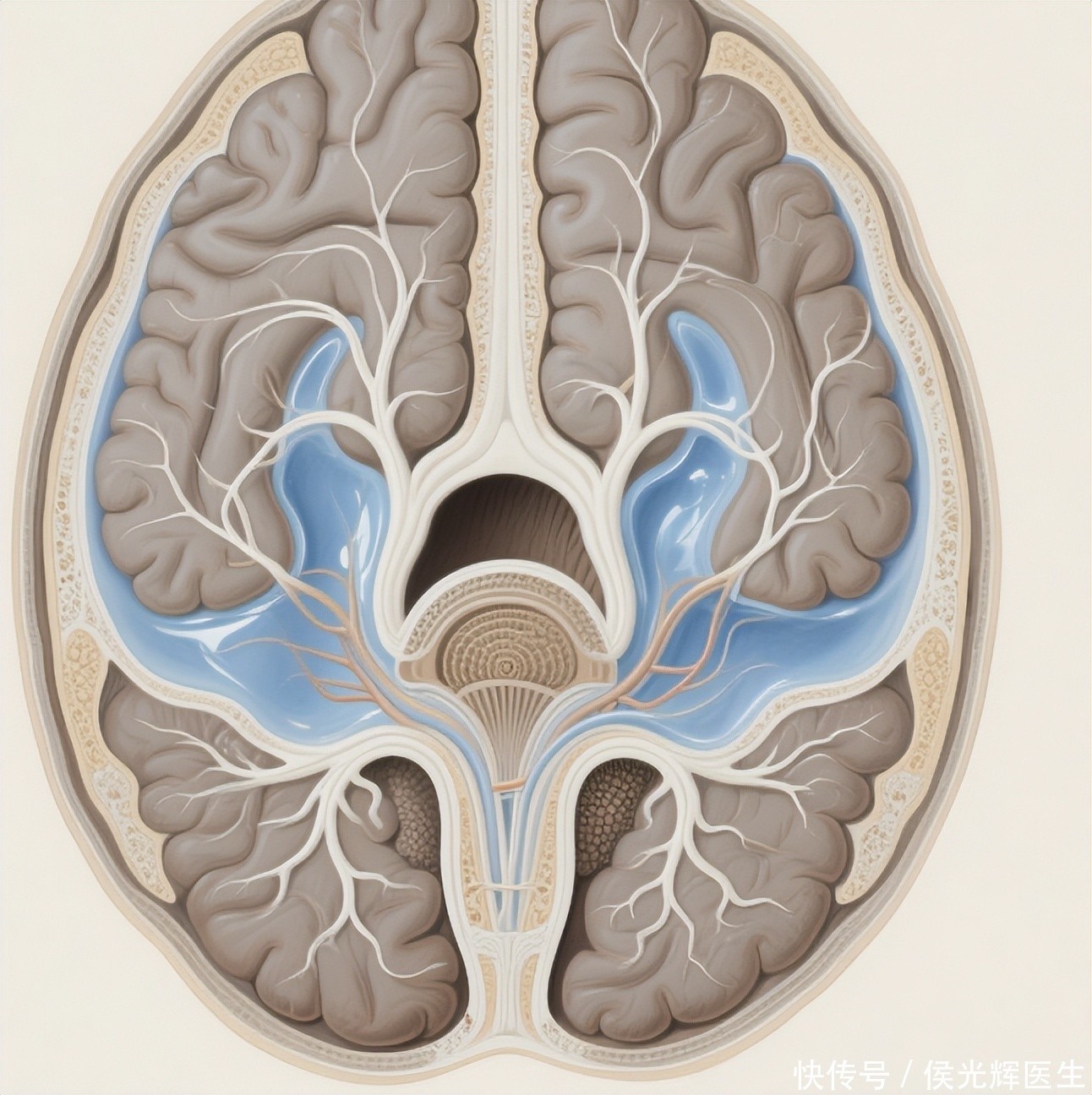

人有两套与睡眠有关的“看不见的开关”:生物钟像列车时刻表,规定什么时候该困;警觉系统像保安,遇事就打开强光。

当我们担心“今晚会不会又醒”,保安就紧张值守——交感神经拉满,心跳微提、肌肉绷紧,脑子高速转圈。这样一来,即便身体累得像沙发上的靠垫,脑子却像开会,怎么也散不了场。

再加上生物钟被打乱(白天少晒太阳、午睡时间长、晚间强光刺激、晚饭太晚等),深睡比例变少,浅睡比例变多,一点动静就醒。醒后若在床上“硬扛”,大脑就学会了:床=清醒=担忧,久而久之,床不再是休息的港湾,而成了“开会场”。这就是为什么越想睡、越紧盯睡眠,反而越睡不好的根源。

把夜还给夜:三步走的“温柔自救”

第一步:固定“起床时间”,而不是强求“入睡时间”。

每天同一时间起床(包括周末),像给生物钟上发条。早起后尽量接受自然光,哪怕在阳台坐10分钟,都比在屋里打转强得多。午睡如果要睡,小憩15–20分钟足矣,别超过30分钟。

第二步:让床只干“睡觉这件事”。

睡前给自己一个**“收场仪式”:温水洗脸、读几页轻松的文字、做做缓慢呼吸**(比如吸气数4下,呼气数6下,连续3–5分钟)。半夜醒来别看表,超过大约20分钟还没困意,就起身去客厅做点安静、不刺激的事(听轻音乐、整理抽屉、轻轻拉伸),困意上来再回床。这样能“重置”大脑对床的联想,让床重新变成瞌睡来访的地方。

第三步:白天“添一勺力气”,晚上就少一勺烦恼。

白天安排温和的活动:散步、做饭、浇花、跟老友聊聊天,给自己一点点可完成的小事,让大脑白天“用得刚刚好”,晚上自然肯松手。咖啡、浓茶、酒精都别在下午后沾;晚上少油少辣,饭后3小时再上床。请记住:睡意是被“邀请”来的,不是被“抓”来的。

什么时候要去看医生:别硬扛,越早越省事

下列情况,请及时就医评估,让专业的人帮您把夜安顿好:打鼾如雷、睡中憋气、白天困到坐着都能睡,警惕睡眠呼吸暂停;夜里惊醒伴胸闷、心慌、气短、出冷汗,或白天出现明显的情绪低落、兴趣减退,持续两周以上;最近开始或调整了某些药物(例如部分降压药、激素、某些止痛药等)后睡不好;长期疼痛、频繁夜尿、甲状腺问题、胃食管反流等身体因素影响睡眠;自己反复尝试作息调整4–6周仍收效甚微。

医生可能会建议认知行为治疗(CBT-I)——这是改善失眠的一线方法,帮助您拆掉“床=清醒”的错误联想、修正不靠谱的睡眠观念,很多人因此重新找回“自然入睡”的能力。药物方面,请严格在医生指导下短期、低量、个体化使用,别自行加量或混着吃。

睡眠像一汪清水,越捞越浑;越放下,越澄明。若夜里老被惊醒,又合并“白天越睡越累”和“躺下就紧张”这两种异样,请把这当成身体递来的小纸条:别再硬扛。给自己一点耐心、一点规律、一点温柔的练习,再让医生帮您“校表”,夜,就会慢慢回到它该有的样子。

瑞和网提示:文章来自网络,不代表本站观点。